Blog

La música en el cine actual es tan simplista, tan carente de tono que da realmente pena

Hay algo que ya no solo se escucha en los diálogos: también se siente en la banda sonora. Igual que los personajes parecen contarle a la audiencia lo que ya vemos, la música se ha convertido en un fondo neutro que dice exactamente lo obvio —y nada más. En muchas películas actuales, cualquier momento emocional viene acompañado de una melodía genérica: cuerdas que elevan una escena para que no tengamos que sentirla, pads ambientales que rellenan el silencio porque el montaje no confía en la pausa, y golpes de percusión que marcan “peligro” como si el espectador no pudiera leer la secuencia por sí mismo. Es música funcional, sí, pero también desalmada: existe para apuntalar el mensaje en vez de dialogar con él.

Antes, una banda sonora podía contradecir la imagen y crear un significado nuevo; una canción alegre en una escena trágica podía convertirla en algo ambiguo y perturbador, o una melodía mínima podía obligarnos a escuchar el vacío entre palabras. Hoy lo habitual es lo contrario: la música homogeneiza. Es un colchón sonoro que evita que nada sobresalga, que no subraya matices sino que los aplasta bajo una atmósfera indistinta. Muchas veces da la sensación de que alguien en la sala de mezcla aplicó la misma paleta sonora a cinco películas distintas: el mismo arpegio, la misma textura, la misma progresión emocional reciclada. Igual que los diálogos, la música parece diseñada para que nadie tenga que pensar demasiado.

Eso empobrece el tejido de la película. Cuando el sonido no añade capas —cuando no contradice, no ironiza, no incomoda—, el resultado es planitud. Un personaje puede mirar a otro y no ocurrir nada en el audio; la emoción se queda en la pantalla pero no encuentra respuesta en la música. Peor aún, a veces la banda sonora está tan desligada de la trama que funciona como ambientación de ascensor elegante: bonita, inofensiva, sin relación con lo que sucede. Es como si la música tuviera miedo de opinar sobre la escena, de arriesgarse; prefiere quedarse en un segundo plano pulcro y cómodo.

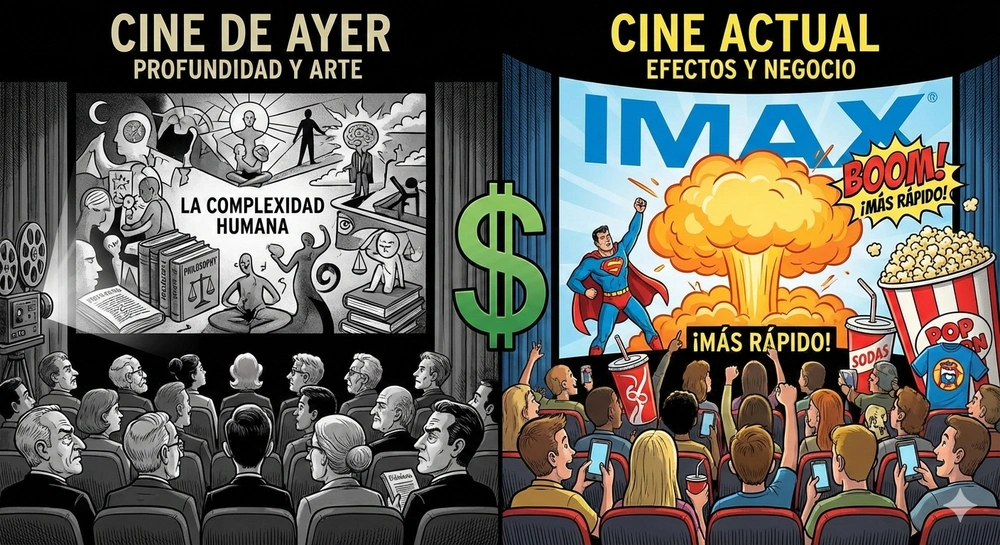

Esto armoniza con la tendencia general: diálogos que lo explican todo, personajes lineales y una puesta en escena que evita la fricción. La industria busca audiencias máximas y minimiza todo aquello que pueda exigir un poco de trabajo al espectador —incluida la escucha. ¿Por qué desafiar cuando con un par de acordes genéricos y una frase explicativa se asegura que nadie se confunda? El problema es que esa seguridad mata dos cosas fundamentales: la sorpresa y la memoria. Las bandas sonoras olvidables y los diálogos didácticos no pegan en la cabeza; se consumen y se olvidan.

No digo que toda claridad sea mala ni que la música deba ser siempre compleja. Hay obras limpias que eligen la sencillez con criterio. Lo que cuestiono es la homogeneización: el recurso automático de explicarlo todo y de vestirlo con una capa sonora neutra. Recuperar la confianza en el silencio y en el desacuerdo entre sonido e imagen no es un capricho estético, es una manera de devolver autonomía al espectador. La pantalla grande debería permitirnos trabajar por nuestra cuenta: interpretar una mirada, reconstruir un motivo, dejar que una cadencia nos arrastre a un lugar inesperado. Cuando ni el diálogo ni la música se atreven a proponer nada, la película deja de ser una experiencia colectivamente activa y pasa a ser un producto que consume —fácil, cómodo, impersonal—. Y perder eso es perder la posibilidad de que el cine nos haga sentir algo que no sabíamos que podíamos sentir.